私は独学で挫折しました

行政書士試験の勉強を始めた当初は、「独学でもいけるだろう」と思っていました。書店でテキストを揃えて、自分なりにスケジュールを立てて勉強を進めていたんです。

ところが、数ヶ月ほど経った頃から壁にぶつかりました。法律の専門用語が多く、参考書を読んでも理解が追いつかず、だんだんとモチベーションが下がっていきました。

独学でやっていくには、想像以上に情報整理力と自己管理が求められます。特に「どの分野をどの順序で進めるか」が分からず、効率が悪いと感じることも多かったです。勉強時間だけが増えていくのに、知識がつながっていかないような感覚でした。

そうした中で、「このままでは続かない」と思い、通信講座に切り替えることを決意しました。そこから約2年間、通信講座を使って計画的に学習を続けました。

通信講座では、体系的に整理されたカリキュラムと動画講義が用意されていて、学習の流れが一気に明確になりました。独学のときのような不安や迷いがなくなり、「今日はここまで進めればいい」というペースがつかめたことで、モチベーションも安定してきました。

また、質問フォロー制度や講師の解説も大きな支えになりました。理解があいまいな部分をそのままにせず、きちんと確認しながら進められる環境は、独学にはなかった安心感がありました。

通信講座に切り替えてからは、勉強の習慣が確実に身につき、知識も整理されるようになりました。結果的に「効率よく」「迷わず」「続けられる」勉強ができたのは、この切り替えのおかげだったと思います。

結局、通信講座を受講してからようやく合格できました。

通信講座で合格した流れ

通信講座を使って良かったのは、学習のペースが自動で整うことでした。

- 必要な教材が揃っている

- カリキュラムが明確

- 分からないところは解説でカバー

独学で迷子になっていた私にとって、通信講座は効率化の決定打でした。

もし今から独学するなら、こう勉強します

挫折経験者だからこそ分かるのですが、独学でも合格するためには 勉強法を最初から正しく設計することが大切です。

1. 過去問を軸にする

テキストから入るのではなく、まずは過去問を解いて「どんな出題があるのか」を掴むこと。

その後にテキストで補強 → 再び過去問演習 → 模試や練習問題、という流れがベストです。

2. 要点だけの「暗号ノート」

勉強初期はノートを作らず、ある程度学習が進んでから 覚えにくい部分だけを暗号のように書き出す。

例:

- 申請 → 法令に基づく/何らかの利益/諾否の応答

- 不利益処分 → 法令に基づく/直接に義務権利制限/事実行為除く

- 情報提供 → 求められたら。努力。全部努力。

第三者から見れば暗号ですが、自分にとっては分かりやすく復習も効率的です。

3. スマホを勉強ツールに変える

「行政書士試験!合格道場」をスマホのホーム画面に追加して、移動中や休憩中に問題演習。

スマホ依存を逆手に取って、勉強時間を積み上げることができます。

独学におすすめの書籍・参考書

独学をするなら、教材選びを間違えないことが最重要です。

私が実際に使ったり、今から独学するなら選ぶであろうおすすめ書籍を紹介します。

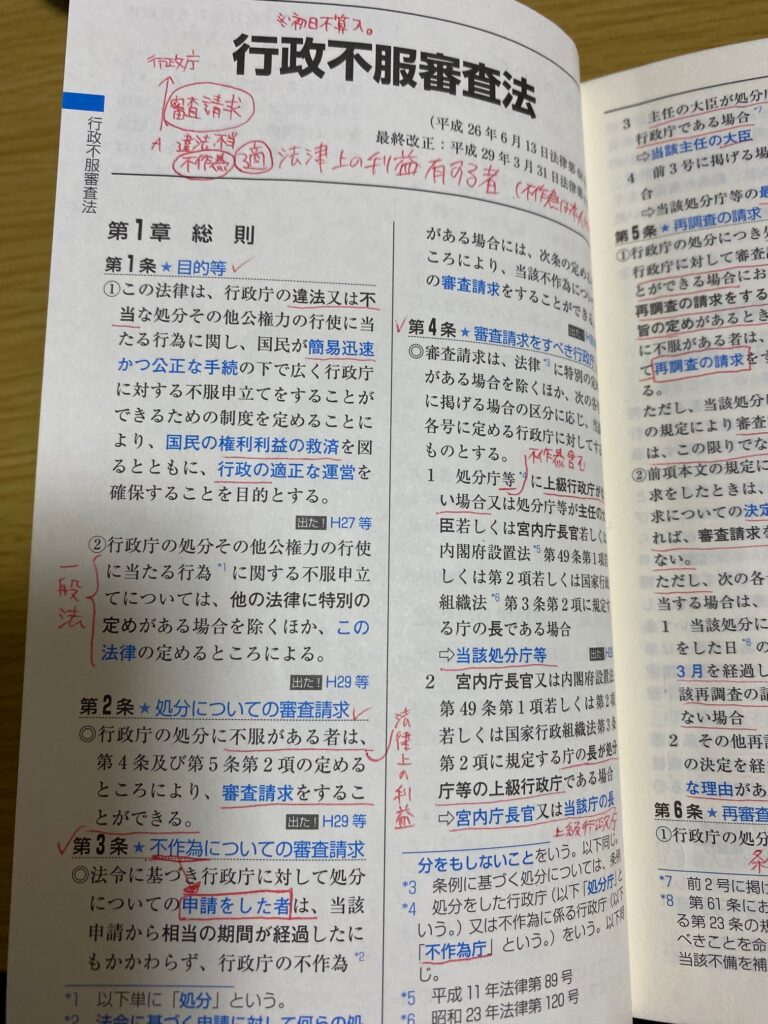

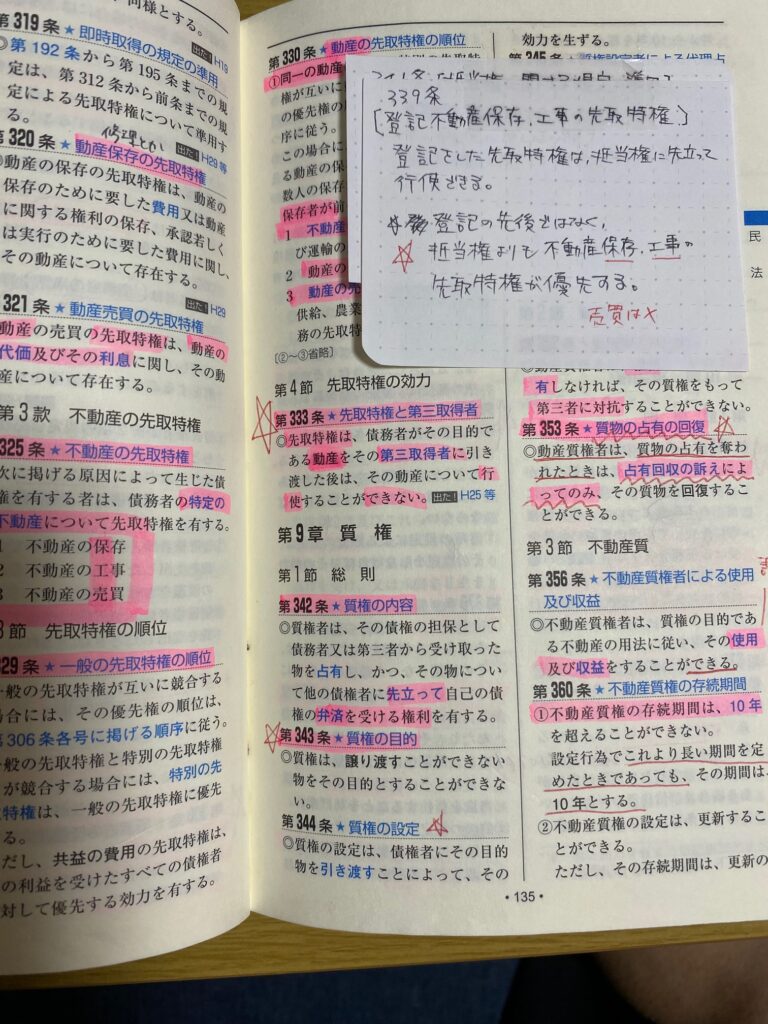

これは必須です。六法全書のようなものを持ってらっしゃる方にもサブとしておすすめです。

実際使用した様子は以下の画像です。

テキストは合格革命一択です。

独学時代には使用しませんでしたが、合格した後に改めて実際に中身を見たところ

非常に学習しやすいように作りこまれていると感じました。

そしてなにより後述する過去問集との相性が抜群。

他の会社が出しているテキストは、独学者にはわかりづらいように感じました。

※注意点

テキストはこれと決めたら変えたり増やさないでください。

買ったテキスト1冊を擦り切れるくらい、全部覚えてしまうくらいにやりこむのが肝心です。

その上で、私は上記の合格革命のテキストをおすすめいたします。

過去問集について

過去問は行政書士試験センターが無料で公開しているので、問題自体は無料で確認できます。

ただ、効率を考えると圧倒的に書籍を購入した方が良いです。

以下の書籍はテキストとリンクされた過去問集です。

テキスト⇔過去問の行き来の効率が桁違いです。

何百回も行き来することになるので、テキストと過去問は必ず同じ出版社で組み合わせましょう。

不要な書籍について

行政書士試験の学習では、さまざまな参考書や問題集が市販されていますが、必ずしもすべてを揃える必要はありません。効率を重視するなら、以下の書籍は基本的に不要です。

- 判例集:主要な判例はテキストに掲載されています。個別に判例集を購入する必要はありません。

- 記述問題集:過去問で十分練習できます。択一式の力を伸ばせば、自然と記述も書けるようになります。

- 基礎知識対策本(一般知識対策):フェルミ推定や日常生活で得た知識で足切り回避は可能です。専用の参考書を用意する必要はありません。

- 基本問題集:範囲外の難問が含まれており、効率よく的を絞った学習がしづらいため、あまりおすすめできません。

合格に必要な学習の核心

テキストと過去問をやり切り、あわせて条文をしっかり読み込むことができれば、合格ラインである6割の正答率には到達できます。

余裕がある方や、高得点での合格を目指す方以外は、上記の不要な書籍に手を出さず、まずは「テキスト+過去問+条文」に集中するのが最も効率的です。

まとめ

行政書士試験は独学でも合格可能ですが、勉強法や教材選びを誤ると挫折しやすい試験です。

- 過去問を軸にした学習サイクル

- 要点だけを抜き出した暗号ノート

- スマホを活用したスキマ時間勉強

- 独学に適したテキストと過去問集を選んでやり込む

これらを意識することで、独学でも合格ラインに到達できます。

一方で、判例集や記述問題集など効率の悪い教材に手を広げる必要はありません。

以下の3点セットがおすすめです。

まずは「テキスト+過去問+条文」に集中し、それでも不安を感じる方は通信講座の活用も検討してください。

コメント